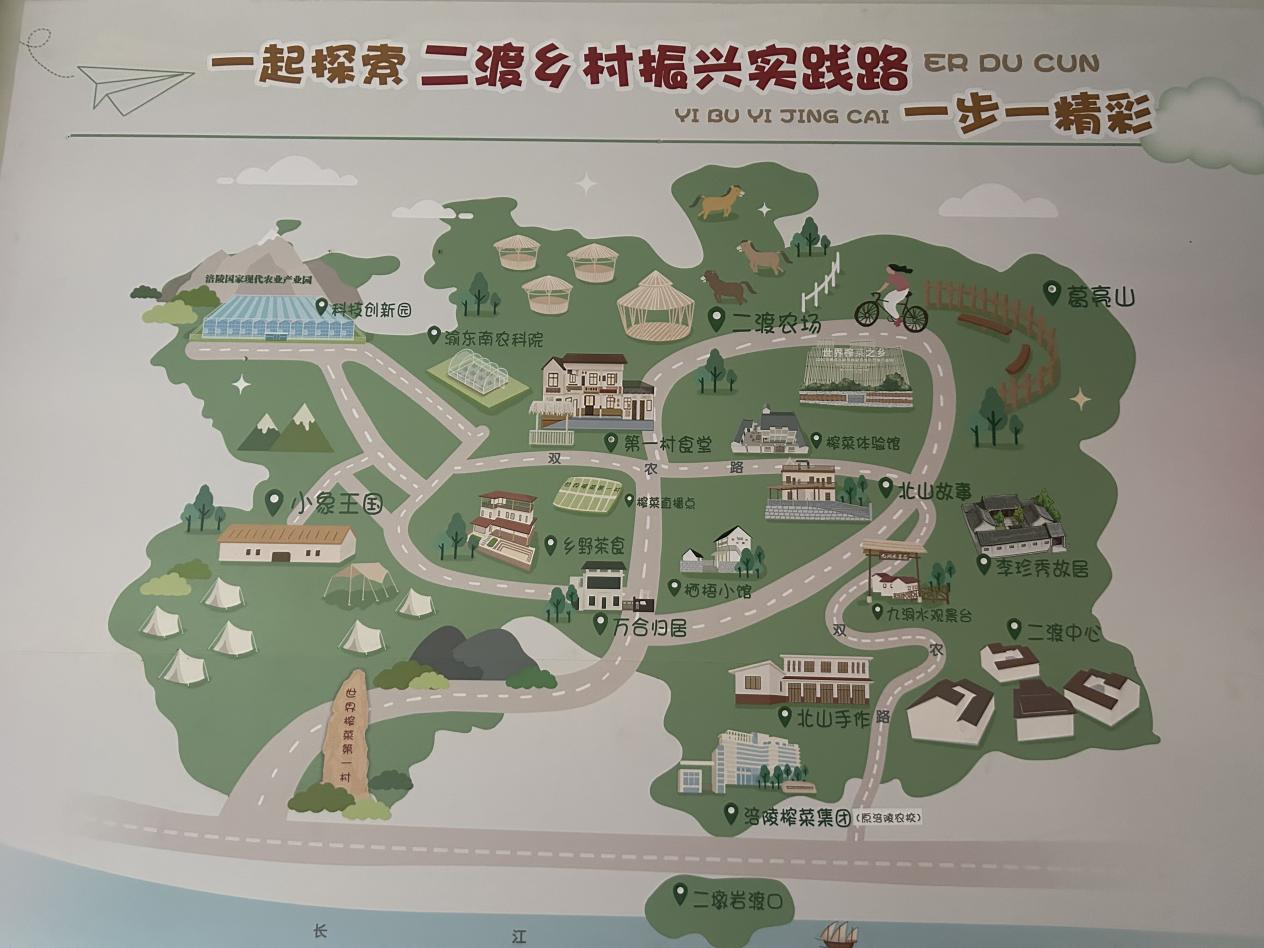

2025年7月10日至17日,重庆人文科技学院“涪韵探鲜”乡村振兴社会实践团在指导教师学前教育学院院长助理杨港带领下,踏入了被誉为“世界榨菜第一村”的重庆市涪陵区江北街道二渡村,展开了一场为期八天的实地调研之旅。我们以青年的视角,围绕当地榨菜产业为核心,聚焦当地种植创新、文化传承、科技赋能、乡村治理及民生民情等多维度,深入探寻乡村振兴的“二渡密码”。

7月10日,抵达二渡村的第一站,我们参观了涪陵榨菜集团的智能化生产线,感受了工业旅游的魅力。这里,传统工艺与现代科技交织,共同书写着榨菜产业的辉煌篇章。从运输、清洗到切片、分装,再到精心腌制与拌料,每一道工序都凝聚着匠心与智慧。特别是腌制环节,要求严谨细致,部分榨菜还需二次腌制以确保其独特风味。拌料时,秘制配方与手工凿制的调料粉相互融合,激发原始香味,最终形成麻辣、香辣等多样风味。令人回味无穷。通过“一产奠基、二产推动、三产创新”的全链条发展模式,二渡村的手工榨菜不仅畅销全国,更带动了当地农户的增收致富。

7月11日,实践团赶赴二渡村特色产品种植基地。在二渡村的田野上,我们见证了特色种植创新的魅力。当地采用冬夏两季轮作模式,夏季绿浪翻滚的1989特种玉米与冬季青翠欲滴的特色青菜头承上启下,构成了3000亩高产农田壮丽画卷。这背后,是50-70岁农民群体的坚守与付出,更是村支部支持与村民努力的结晶。同时,当地政府积极引领试种农科院最新研发的优质种子,为农业发展注入了新的活力。尤其让人刮目相看的,在水稻种植区,大面积的紫水稻高产品种长势繁茂、生机勃勃。登高俯瞰,由绿水稻与紫水稻勾勒出的 “世界榨菜之乡” 巨幅字样,蔚为壮观,鲜明彰显出当地 “科创 +”“绿色 +” 的发展硕果。

7月12日,走进涪陵榨菜历史记忆博物馆,我们被深厚的榨菜文化所震撼。国家级非物质文化遗产——涪陵榨菜传统制作技艺在这里得到传承与发扬。在这里,万绍碧、李朝盛、白长文等国家级传承人,深耕技艺,不断精进,将这份独特的榨菜制作技艺代代相传,市级传承人赵平更是以《整形袋装榨菜的开发》成果推动了行业的跨越发展,他们不仅是榨菜技艺的守护者,更是二渡村乡村振兴道路上的重要推动者。榨菜不仅成为了航天员最喜爱的食品之一,更在羽毛球世界冠军张亚雯、奥运冠军武大靖等名人的代言与推广下,吸引了百万网友的关注。

科技赋能是二渡村产业升级的重要引擎。7月13日,在渝东南农业科学院的智能温室里,我们目睹了现代农业种植技术的高效精准。无土栽培的番茄、不同品种的水稻与玉米种子展示区、户外水稻田与水培植物区……每一处都展现着科技的力量与创新的精神。园艺疗养区更是以“自然快乐,让植物治愈心灵”为理念,为我们呈现了一个农业与生态、康养融合的新世界。

7月14至15日,实践团深入二渡村的文旅特色场地走访。在文旅发展方面,二渡村依托榨菜产业,打造出了“农业+工业+文旅”的融合模式。我们参观了涪陵榨菜集团的智能化生产线,感受了工业旅游的魅力。同时,百亩农田画、榨菜花海、田园民宿等业态的融合发展,也让我们看到了乡村旅游的无限潜力。然而,我们也注意到旅游旺季集中在冬季、交通不便、基础设施待完善等问题仍制约着文旅规模的进一步扩大,还需要当地引入更多资源和资金,继续加大投入建设。

党建引领与乡村治理是二渡村发展的坚实基石。7月16日,在二渡村党群服务中心,我们了解到了该村通过采取“三抓三强”机制筑牢根基的举措,如选优配强班子、回引人才担任村党委书记、吸纳企业与农科院党员骨干进入村党委、组建党员助农突击队……这些都为乡村治理注入了新的活力。同时,我们也看到了榨菜专业合作社在产销体系中发挥的重要作用,以及“一价两金”机制为农户带来的实惠。

7月17日,实践团深入二渡村,逐户进行走访调研,与村民们面对面交流。二渡村全村3000余人,常住人口约1500人,多为三峡移民,2019-2020年房屋翻修由政府与村民共担费用,人居环境改善,生活幸福、安稳。然而,调研过程中我们也发现了一些亟待解决的问题:老龄化严重、生育率低、教育资源薄弱、交通不便以及部分土地肥力不足等。我们将收集到的问题及时汇总整理并提交村委和上级有关部门,希望通过大家共同努力,有关问题逐步得到改善。

此次三下乡实践之旅,我们深入见证了二渡村以榨菜产业为核心,通过党建引领、科技赋能、三产融合走出的特色的振兴路。未来,我们将继续梳理调研成果,为乡村振兴提供青年视角与智慧支持。相信在我们共同的努力下,为更多乡村探索出像二渡村一样可持续发展的新路径,绘就出更加美好的乡村振兴新画卷。通讯员:周婷婷